Ma Rainey mère du blues et du jazz

Les femmes, éternelles oubliées de toutes les histoires, pillées au-delà de toutes les raisons, poussent toutes les ombres pour se situer sur le devant de la scène, juste revanche de siècles d’oppressions et de dénis. Soudain le paysage change, prend d’autres dimensions. Il sort du plan et même du 3D pour figurer de nouvelles couleurs. Une partie du patrimoine culturel se redécouvre pour restructurer nos manières de voir et d’entendre. L’époque en manque pas de piquants et d’énormes remises en cause.

Les femmes, éternelles oubliées de toutes les histoires, pillées au-delà de toutes les raisons, poussent toutes les ombres pour se situer sur le devant de la scène, juste revanche de siècles d’oppressions et de dénis. Soudain le paysage change, prend d’autres dimensions. Il sort du plan et même du 3D pour figurer de nouvelles couleurs. Une partie du patrimoine culturel se redécouvre pour restructurer nos manières de voir et d’entendre. L’époque en manque pas de piquants et d’énormes remises en cause.

« Ma » Rainey a longtemps été occultée dans toutes les histoires du jazz et du blues. Elle n’était belle que sur scène dans son génie de faire vivre le blues, ces morceaux de vie des populations africaines-américaines. Elle a fait partie, au début du 20e siècle, des « vaudevilles », des spectacles itinérants mêlant cirque, spectacles de danses et… le blues qu’elle a propulsé au rang d’art à part entière avant même le grand succès en 1920 rencontré par « Mamie » Smith ou l’arrivée, dans toute sa splendeur de l’impératrice Bessie Smith, une amie proche qu’elle a influencée. Elle a, la première, donné sa chance à Louis Armstrong qui enregistrera aussi avec Bessie Smith comme un jeune homme timide qu’il était alors, deuxième trompette dans les groupes de King Oliver.

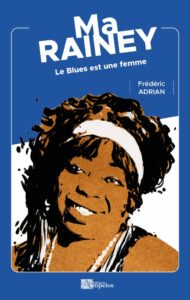

Il fallait un livre, en français, pour redonner à « Ma » Rainey – parce qu’il y a un « Pa » Rainey – toute sa place. « Ma Rainey, le blues est une femme » signé Frédéric Adrian, journaliste à « Soul Bag » – une revue essentielle – veut tenir ce rôle. Il prend la suite du film de 2020 « Ma Rainey’s Black Bottom », et avant de Angela Davis qui lui a redonné vie.

Difficile pourtant de retracer une vie constituée pour l’essentiel de tournées dans le Sud sinon pour faire la démonstration essentielle : sa popularité et ses créations de blues devenus grâce à elle, des airs de répertoire. L’auteur la décrit dans ses habits de scène, essayant de cerner via les articles de journaux de l’époque, sa présence, son génie.

Comme toutes les femmes du blues et du jazz qui lui succéderont, elle sera féministe et bisexuelle une solidarité nécessaire dans ce monde d’hommes étalant leurs prérogatives et leur domination.

Il reste des traces de son passage via les enregistrements qu’elle effectuera souvent avec des musiciens de jazz notamment le grand tromboniste, grande voix du blues lui aussi, Charlie Green. Tous ne sont pas de très grande qualité mais ils permettent de pénétrer dans ce monde où règne « Ma » Rainey ouvrant la porte et les fenêtres à des recherches sur l’histoire de ces musiques. Le fantôme de « Ma » Rainey n’a pas fini d’arpenter nos mémoires.

Il reste des traces de son passage via les enregistrements qu’elle effectuera souvent avec des musiciens de jazz notamment le grand tromboniste, grande voix du blues lui aussi, Charlie Green. Tous ne sont pas de très grande qualité mais ils permettent de pénétrer dans ce monde où règne « Ma » Rainey ouvrant la porte et les fenêtres à des recherches sur l’histoire de ces musiques. Le fantôme de « Ma » Rainey n’a pas fini d’arpenter nos mémoires.

Nicolas Béniès

« Ma Rainey, le blues est une femme », Frédéric Adrian, Éditions Ampelos.

Les livres d’Histoire ont longtemps parlé de la « guerre de 100 ans », manière d’écrire a posteriori pour des guerres continuelles de formation des royaumes, de dessin des frontières et de la création d’États centralisés que seront les monarchies absolues. En 1360, la désorganisation est totale. Les luttes internes, les intrigues, les alliances se nouent et se dénouent à la vitesse des tempêtes. L’absence d’armées officielles ouvre grand les portes aux mercenaires qui, faute d’engagements, se livrent à des destructions organisées ou sauvages au détriment de l’ensemble des populations.

Les livres d’Histoire ont longtemps parlé de la « guerre de 100 ans », manière d’écrire a posteriori pour des guerres continuelles de formation des royaumes, de dessin des frontières et de la création d’États centralisés que seront les monarchies absolues. En 1360, la désorganisation est totale. Les luttes internes, les intrigues, les alliances se nouent et se dénouent à la vitesse des tempêtes. L’absence d’armées officielles ouvre grand les portes aux mercenaires qui, faute d’engagements, se livrent à des destructions organisées ou sauvages au détriment de l’ensemble des populations. notamment sous la houlette de Etienne Marcel – il est resté sous forme de statue. Jean d’Aillon prenant prétexte de « La rançon du roi Jean », raconte le voyage périlleux d’une escouade de Milanais et de Florentins, sous la conduite de Pietro da Sangallo, ancien mercenaire et du poète Pétrarque, de Milan à Paris, au Louvre sous les auspices du Dauphin Charles. Pour l’Histoire, Jean le Bon a été fait prisonnier du Roi d’Angleterre à la bataille de Poitiers. Les lettres de change existent déjà mais une partie de la rançon doit être payée en monnaie sonnante et trébuchante. Continuer la lecture

notamment sous la houlette de Etienne Marcel – il est resté sous forme de statue. Jean d’Aillon prenant prétexte de « La rançon du roi Jean », raconte le voyage périlleux d’une escouade de Milanais et de Florentins, sous la conduite de Pietro da Sangallo, ancien mercenaire et du poète Pétrarque, de Milan à Paris, au Louvre sous les auspices du Dauphin Charles. Pour l’Histoire, Jean le Bon a été fait prisonnier du Roi d’Angleterre à la bataille de Poitiers. Les lettres de change existent déjà mais une partie de la rançon doit être payée en monnaie sonnante et trébuchante. Continuer la lecture