Du jazz or not ?

Les années 1950 et 60 – on peut pousser jusque dans les années 1970 – ont été marquées par des débats qui semblent, aujourd’hui, relever de la scolastique ou du sexe des anges, à savoir ranger une musique dans une case connue, dans un tiroir répertorié soit, pour ce qui concerne notre sujet, est-ce ou n’est-ce pas du jazz ? Duke Ellington avait une réponse toute prête, la seule différence porte sur la musique, bonne ou non ? Une façon de répondre à côté. Pas forcément idiot en l’occurrence. Le débat ne s’épuisait pas pour autant.

Il est possible – recommandé – d’aimer plusieurs types de musique, pour en rester au sujet sans, pour autant, de refuser de définir des frontières. C’est nécessaire pour délimiter le sujet. Avec le jazz – comme avec la musique baroque – c’est délicat. « Jazz » n’est pas un nom, c’est une insulte. Aux États-Unis, sa signification vient des bordels, une manière de dénigrer cette musique inventée par les esclaves africains libérés et devenus des citoyen(ne)s américains. Des citoyens de deuxième zone à qui les autorités – surtout dans les États du Sud – vont interdire d’exercer leurs droits. La ségrégation dans les transports comme ailleurs sera abolie au début des années 1960. Mais des citoyen(ne)s urbanisé(e)s condition indispensable de cette rencontre de civilisations et de création de cette « musique classique noire » comme le disait le batteur Max Roach.

Une musique sans nom donc qui naît dans cette « colonie de peuplement » que sont les États-Unis. Dans la rue, dans les ghettos et pas dans les bordels… Comment la délimiter ? Lucien Malson avait tourné la difficulté en faisant appel à l’inter subjectivité. Si tout le monde est d’accord pour dire que c’est du jazz, c’en est. Si le « swing », cette composante essentielle qui fait en fait partie intégrante, est ressenti par le public c’est qu’il existe bel et bien. Les limites de cette conception se font sentir aujourd’hui. Le « swing » a perdu de son évidence. Les questions se reposent avec une nouvelle acuité. D’autant que certains et non des moindres – Jacques Réda par exemple – ont signé l’acte de décès de cette musique. Réda le fait remonter à « l’interprétation » – il faut prendre le terme au sens fort – de « Summertime » par Albert Ayler enregistrée le 14 janvier 1963 à Copenhague… La « New Thing », le « Free Jazz » n’a pas fait que des adeptes. Pourtant chez Coltrane comme chez Ornette Coleman, la pulsation du jazz est présente comme la mémoire de cette musique mélangée à celle des blues et de la musique populaire.

Cette introduction pour présenter un compositeur surtout pour ses musiques de films et de séries télé qui a fait couler beaucoup d’encre des critiques de jazz patentés surtout étatsuniens en l’occurrence, pour le rejeter des sphères du jazz : Henri Mancini (1925 – 1994) et le classer ailleurs, dans une autre case. Pour la critique française, cette musique est globalement rejetée. Elle se trouve placée dans le tiroir – celui recouvert de poussière – « West Coast », traduction du jazz joué par des Blancs. Les critiques de jazz de cette époque, un peu trop enfermés dans leur monde, auraient dû « faire » un peu de sociologie et s’apercevoir qu’un Blanc n’est pas égal à un autre Blanc surtout si le premier est WASP et le deuxième Juif ou Sicilien.

La musique de film a longtemps été le parent pauvre pour les cinéphiles. Elle n’est pas souvent citée et le compositeur est souvent le grand oublié. Or, Mancini avait cette idée que la musique n’est pas en trop. Elle se doit de participer à l’action. Elle ne doit pas non plus être redondante. Le titre de son autobiographie – non traduite en français – « Did they mention the music ? » (1989, Contemporary Books) dit bien l’importance qu’il faut accorder à la musique. « Parlent-ils de la musique ? » question, pour lui, de la plus haute importance.

La musique de film a longtemps été le parent pauvre pour les cinéphiles. Elle n’est pas souvent citée et le compositeur est souvent le grand oublié. Or, Mancini avait cette idée que la musique n’est pas en trop. Elle se doit de participer à l’action. Elle ne doit pas non plus être redondante. Le titre de son autobiographie – non traduite en français – « Did they mention the music ? » (1989, Contemporary Books) dit bien l’importance qu’il faut accorder à la musique. « Parlent-ils de la musique ? » question, pour lui, de la plus haute importance.

Ses compositions restent. Que serait « The Pink Panther », La panthère rose, sans cette musique qui colle au générique et à Clouseau à qui Peter Sellers prêtera ses traits ? Ou la série télé, « Peter Gunn » – jamais vu en France à ma connaissance –, musique que John Landis utilisera dans le film dédié à Chicago « Blue Brothers » ? Ou encore ce « Moon River » que tout le monde connaît venu de ce « Breakfast at Tiffany’s », qui n’a rien à voir avec le « Petit déjeuner » chez ce joaillier new-yorkais raconté par Truman Capote ?

Il fallait bien rendre hommage à ce compositeur qui conduisit aussi des orchestres de jazz dans lesquels se retrouvaient des « requins » de studio capable de lire à vue comme Shelly Manne, prince des « brushes », des balais, Bud Shank, Shorty Rogers et la plupart de ces musiciens classés comme « West Coasters » alors, comme le faisait remarquer Shelly ils étaient, pour la plupart, nés à New York ! Un compositeur qui a rompu, dés 1954 – en même temps, Otto Preminger faisait appel aux mêmes musiciens pour reprendre la musique de Elmer Bernstein pour « L’homme au bras d’or » pour donner au jazz toute sa place dans l’intrigue comme pour la construction du film – avec les références à la musique classique pour se servir du jazz donnant ainsi à cette musique sans nom une place fondamentale. Il a servi le jazz en se servant de lui…

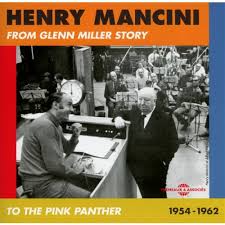

Ce double album, « Henri Mancini, from Glenn Miller Story to the Pink Panther, 1954 – 1962 », présenté par Alain Tercinet en un livret qui permet de suivre à la fois le parcours du compositeur et le débat que sa musique a suscité, se partage en deux parties, comme il se doit. La première reprend les musiques originales des films et les « scores » pour la télé et la deuxième les compositions de Mancini jouées par d’autres orchestres y compris celui de Claude Bolling pour une version très proche de celle originale de La Panthère Rose », cette composition résistant à l’improvisation… Cette deuxième partie fait aussi la part belle à l’orchestre qu’il, avait mis sur pied aux débuts des années 1960. Pour beaucoup, ce sera une découverte.

Laissez vous embarquer à la fois par vos souvenirs : Audrey Hepburn chantant « Moon River », c’est inoubliable et par cette musique qui fait partie de cette grande musique que nous aimons.

Nicolas Béniès.

« Henri Mancini, from Glenn Miller Story to the Pink Panther, 1954 – 1962 », présenté par Alain Tercinet, Frémeaux et associés.

Deux exemples des compositions de Henry Mancini prise ailleurs que dans le coffret

My Man(ne) Shelly (pour Shelly Manne et son art subtil de la batterie)

Et un extrait d’un album RCA de 1962, « Combo ! » pour ce « Tequila » qui n’est pas une composition de Henry mais arrangé par lui