Shanghai, destination oubliée des exilés Juifs allemands

Andrea Maria Schenkel a le talent particulier de faire renaître la mémoire des années de l’Allemagne sous le joug du nazisme. S’inspirant de faits réels, ici, dans « Le bracelet, la migration des Juifs allemands en 1938 en partance vers Shanghai. Ceux-là, les derniers à partir, n’avaient pas cru aux déclarations antisémites de Hitler pensant être protégés par, souvent, leur participation à la Première Guerre Mondiale ou leur conversion au protestantisme. Ils se sentaient de nationalité allemande. Ils n’étaient que des Juifs. La législation tatillonne de la bureaucratie nazie avait formulé des critères stricts pour déterminer qui était Juif et qui ne l’était pas.

Andrea Maria Schenkel a le talent particulier de faire renaître la mémoire des années de l’Allemagne sous le joug du nazisme. S’inspirant de faits réels, ici, dans « Le bracelet, la migration des Juifs allemands en 1938 en partance vers Shanghai. Ceux-là, les derniers à partir, n’avaient pas cru aux déclarations antisémites de Hitler pensant être protégés par, souvent, leur participation à la Première Guerre Mondiale ou leur conversion au protestantisme. Ils se sentaient de nationalité allemande. Ils n’étaient que des Juifs. La législation tatillonne de la bureaucratie nazie avait formulé des critères stricts pour déterminer qui était Juif et qui ne l’était pas.

La famille Schwarz est de celle là. Le père, Erwin, qui a vécu la guerre dans les tranchées, ne veut pas croire que le gouvernement allemand s’en prendra à lui. Dans « Le dictateur », Charlie Chaplin raconte la même histoire. Cette croyance était partagée par des intellectuels pourtant à même d’analyser les événements, l’idéologie du régime nazi. Adorno fut de ceux là. Plus tard, aux Etats-Unis, il dénoncera la propagande de masse due à la radio.

La famille, Grete, la mère, catholique pourtant, Carl et Ida, les deux enfants, décide de partir pour Shanghai. Pour arriver au port d’embarquement, il faudra traverser la frontière belge. Les instructions sont rigoureuses : refouler les Juifs. Ils passent finalement. Sur le quai, juste avant de prendre le bateau, le père ne peut quitter sa mère patrie. Il sera interné au camp de concentration de Dachau.

Carl, le fils, 12 ans au moment du départ, sert de fil conducteur. Son regard, ses pensées permettent de décrire l’environnement en se servant de ses réactions d’enfant abandonné par son père. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il les a laissés. Sa sœur, qui se laisse aller à l’admiration des adultes et fraie avec d’autres filles de son âge adeptes des fanfreluches, l’énerve. Il ne paraît pas plus sensible aux difficultés de sa mère. Il cherche à se débrouiller seul en refusant de prendre en compte la réalité autre que celle de ses rêves.

C’est lui qui sera projeté dans le tsunami du temps, pour passer de 1938 à 2010. C’est lui qui fera l’expérience du retour du passé.

Le voyage est long tout en permettant des découvertes, notamment la politique de la Grande Bretagne qui ne veut pas froisser, Münich et Chamberlain sont passés par-là, l’Allemagne nazie et refuse que les Juifs n’accostent dans leurs colonies. Ce n’est pas l’Exodus, c’est pire encore. Une illustration d’une politique à l’égard des migrants qui ne semble guère avoir changé.

L’auteure ne donne aucune explication. Elle constate, comme les exilés qui sont privés de tout moyen d’informations, les conséquences concrètes de ces décisions.

Shanghai, sous occupation japonaise, construira un ghetto pour ces migrants mis au ban des nations. Le jeune homme qui découvre des amis étranges et des mœurs locales, ne veut pas voir. Il reste enfermé dans un monde qu’il se construit.

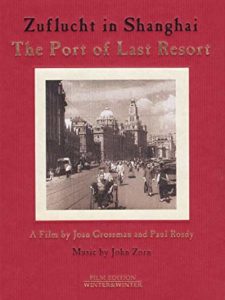

Du coup, à juste raison, l’auteur ne décrit pas la réalité de l’environnement. Le petit musée qui existe encore à Shanghai, dans une synagogue, montre des  conditions misérables. Les gens meurent en grand nombre. Un film, « The Port Of Last Resort » de Joan Grossman et Paul Rosdy – en DVD, W & W, avec une musique de John Zorn – retrace le périple et la vie de ces quelques 20 000 Juifs exilés. Seule une minorité, dont fait partie la famille Schwarz – dans le roman -, réussit à survivre.

conditions misérables. Les gens meurent en grand nombre. Un film, « The Port Of Last Resort » de Joan Grossman et Paul Rosdy – en DVD, W & W, avec une musique de John Zorn – retrace le périple et la vie de ces quelques 20 000 Juifs exilés. Seule une minorité, dont fait partie la famille Schwarz – dans le roman -, réussit à survivre.

La prise du pouvoir par le Parti Communiste Chinois à l’issue de la logue marche change la donne. La famille se désunit. Carl part aux Etats-Unis, Grete, avec Ida, revient chez elle, en Allemagne. Ida se sent juive. Carl refuse et s’enferme dans son égotisme.

En 2010, alors qu’il est à la retraite, il redécouvre une part de son passé et de celui de son épouse. Il en sera étouffé.

La fin expliquera pourquoi une partie est consacrée à une jeune femme qui quitte sa ville natale – la même que celle de l’auteure, Ratisbonne – pour Münich, devenir femme de ménage chez sa tante, tout en participant à ses activités sous le couvert des pontes du régime nazi dont le chef de Dachau. Par cet intermédiaire, sans insister, le travail forcé, les faibles rations – le chef du camp se sert dans les approvisionnements -, les expériences soi disant médicales, la mort omniprésente des camps de concentration sont suggérés.

La mélancolie hante ses pages, de vies gâchées par ce passé tumultueux qui ne veut pas mourir, qui hante les mémoires faute d’un travail d’investigation. Comment être présent au monde lorsqu’on refuse d’en parler, d’en assumer les conséquences ? Peut-on exister ?

L’auteure laisse ces questions non formulées habiter les pages de ce roman. Elle sait emmêler le lecteur dans des trajectoires personnelles qui ne sont jamais individuelle mais participent d’un destin commun, collectif pour illustrer la nécessité de dominer son passé pour pouvoir entrer dans l’avenir sans jamais tourner le dos à son histoire qui s’inscrit, plus encore dans ces périodes, dans l’Histoire.

Carl pense qu’il a réussi jusqu’au moment où le passé frappe violemment à sa porte.

« Le bracelet », qui vient du passé, se lit d’une traite. Un grand roman sur une page un peu oubliée de l’histoire de notre humanité.

Nicolas Béniès ;

« Le bracelet », Andrea Maria Schenkel, traduit par Stéphanie Lux, Actes Sud