Le champ des possibles s’ouvre.

Les histoires du jazz, qui ont besoin d’une chronologie, habillent le milieu des années 50 – à partir de 1948 pour être précis et du nonet de Miles Davis – des couleurs de la côte Ouest des États-Unis et parlent du « Jazz West Coast » ou « Cool » pour signifier un jazz plus  « travaillé », plus arrangé, plus composé. Considéré pendant un temps comme un « jazz blanc » par les amateurs de jazz en France sous l’influence de Boris Vian suivant les traces de Hugues Panassié, ce jazz a repris de l’importance en fonction même des interrogations actuelles sur l’avenir de cette musique qui n’a pas de nom.

« travaillé », plus arrangé, plus composé. Considéré pendant un temps comme un « jazz blanc » par les amateurs de jazz en France sous l’influence de Boris Vian suivant les traces de Hugues Panassié, ce jazz a repris de l’importance en fonction même des interrogations actuelles sur l’avenir de cette musique qui n’a pas de nom.

Jazz est un terme péjoratif aux États-Unis. Récemment, le trompettiste de la Nouvelle-Orléans, Nicholas Payton, avait repris cette antienne créant un compte sur les réseaux sociaux, #BAM pour Black American Music. Il a fait le « buzz » comme on dit maintenant sur un sujet abondamment traité par ses prédécesseur(e)s. Max Roach parlait de Great Black Music ou de Musique Classique Noire. Stan Getz, de son côté, reconnaissait que les fondations de cette musique qu’il a su faire vivre et prospérer était noires. Marcus Malte, un auteur de polar qui utilise beaucoup le « jazz » – la moitié de sa figure de détective est un pianiste, Mister – dit qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Que Gerry Mulligan – un saxophoniste baryton, arrangeur et compositeur issu d’une famille catholique irlandaise – est Noir !

L’opposition « West Coast » « East Coast » permettait une dichotomie facile et une prise de position simple. Un peu l’adaptation au jazz de la guerre froide. Il faut se souvenir pourtant que le bebop – cette création parkérienne pour l’essentielle – domine. Même parmi les arrangeurs de la west coast qu’ils travaillent pour le grand orchestre de Stan Kenton ou celui de Woody Herman. En ce milieu des années 50, le jazz est gorgé de bebop, sous toutes ses formes. La mort de Charlie Parker le 12 mars 1955 n’y changera rien. Les épigones se multiplient comme des petits pains. Aucun ne peut atteindre le génie du maître.

Le « hard bop » sera considéré comme une réponse à ce jazz « cool » et dominera les années 1955 et suivantes par l’intermédiaire de la firme Blue Note et du batteur Art Blakey comme du pianiste Horace Silver. Les « Jazz Messengers » donneront le la.

La « West Coast », le « Hard Bop » avait eu tendance à faire ignorer les compositeur(e)s et arrangeur(e)s de la Côte Est – New York en l’occurrence et surtout la circulation des idées, des références, des influences. Les frontières ne sont qu’une idéologie lorsqu’il s’agit d’art en général et de musique en particulier.

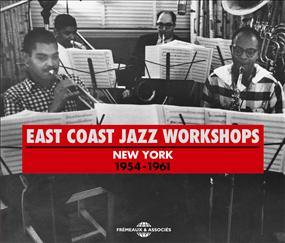

Ce double album « Frémeaux et associés », « East Coast Jazz Workshops », présenté par Alain Tercinet, nous remet en mémoire tout ce travail qui s’est effectué dans des « workshops », des ateliers. Les discussions allaient leur train dans lequel les sénateurs n’avaient pas de place, seule la volonté de créer de nouveaux espaces/temps avaient le droit d’y monter. L’effervescence, le sentiment de l’urgence, une sorte de volupté que seule donne la jouissance – qu’il faut opposer au plaisir, la jouissance c’est la découverte de nouveaux horizons – d’aller toujours plus loin pour la musique. Comme le dit Helen Merrill, chanteuse superbe, « personne ne gagnait un sou mais c’était passionnant d’un point de vue musical. » Le champ des possibles s’ouvrait.

Les arrangeur(e)s regardaient du côté de Stravinski, de Bartók et de beaucoup d’autres, dont Ravel, Debussy, Satie eux-mêmes influencés par le jazz pour construire des univers communs.

A l’écoute de ces faces réunies ici, l’auditeur est surpris d’une certaine homogénéité de style. Une sorte de « Zeitgeist » – d’esprit des temps – se dégage. Dans le même mouvement l’originalité de chacun(e) est, paradoxalement, perceptible. Il n’est pas sur que Manny Albam, Bob Brookmeyer, John Benson Brooks – compositeur qui a revu la tradition, l’a bousculée – Don Elliot ou même Gigi Gryce et Hal McKusick parlent encore aux souvenirs des amateur(e)s de jazz. Il faut donc de toute urgence les découvrir. Sans parler de André Hodeir qui théorisa cette composante écrite du jazz pour essayer d’impulser une autre direction que le free jazz. Dans les années 1960, la place des compositeurs sera oubliée pour un jazz plus libertaire. Le champ des possibles se refermait un peu. Ce free jazz conspué, faisant peur aux « nantis » était en prise avec la radicalisation des ados de ce temps. Il est très difficile de faire cohabiter plusieurs formes. André Hodeir, juste avant de nous quitter à 90 ans, l’an dernier, le regrettait, pensant qu’une porte s’était refermée.

Raison de plus pour ouvrir ses oreilles à cet héritage, à ce patrimoine. Il explique en partie ce chef d’œuvre de Miles Davis, « Kind Of Blue » de 1959. (Voir mon livre « Le souffle bleu », C&F éditions, qui revient sur cette période d’intenses création). Entendre Gil Evans qui fait ses premiers pas discographiques, George Russell – qui fait jouer le rôle de soliste à Bill Evans, pianiste qui se retrouvera dans Kind Of Blue – qui fait du « Concept Lydien », titre de son ouvrage, une manière d’être, Gerry Mulligan avec Zoot Sims, saxophoniste ténor essentiel, Charles Mingus, Teo Macero… pour aller de découvertes en découvertes, pour avoir envie d’en écouter plus… Peut-être aussi de redécouvrir cet album de Michel Legrand, « Legrand Jazz » – pourquoi éviter ? – dont un extrait est proposé ici… Ces années sont aussi celles où la production discographique de musique de jazz est quantitativement la plus importante. Il faut dire qu’il existe quelques fous furieux capables de prendre des risques, de créer un label pour faire vivre cette musique. Merci aussi à ces producteurs indépendants souvent les oubliés de ces histoires.

Une page de notre mémoire et une joie d’entendre ces musiques… Pour donner des idées…

Nicolas Béniès.

« East Coast Jazz Workshops, New York 1954-1961 », présenté par Alain Tercinet, Frémeaux et associés.

La musique est colère

Charles Mingus vivant !

Charles Mingus (1922-1979) fut un marginal révolté contre le système du show biz, le racisme, la société américaine. Sa folie aurait pu le mener à l’asile. Cette folie se trouve dans la démesure de cette musique, dans la transe, dans la pression que le compositeur/chef d’orchestre exerce sur ses musiciens pour qu’ils aillent au-delà de ce qu’ils connaissent, pour que, comme Charlie Parker, génie intrinsèque, ils ne puissent pas le « jouer demain ». Ce géant était fait pour la contrebasse mais pas pour ce monde là qui refuse le simple fait d’être un homme, de vouloir vivre sa vie et non pas celle d’un autre, qui s’offusque de toutes les remises en cause et sait que la colère est nécessaire. Pour autant, la violence lui était étrangère lui qui écrira une prière pour une résistante passive même si certaines déclarations viennent à l’encontre de cette manière d’être.

Méfiant envers la partition, incapable peut-être d’écrire ces émotions, ces colères, il exigeait tout et au-delà de ses musiciens. Participé à un groupe de Mingus ressemblait à un sacerdoce. Peu ont résisté. Au rang de ceux-là, il faut citer le batteur Dannie Richmond qui resta 15 ans à ses côtés. Beaucoup d’autres sont sortis avec plus ou moins de fracas. Le tromboniste Jimmy Knepper – le plus grand et les plus sous estimé suivant les termes de Mingus – partira après une baffe.

Marginal dans le jazz, dans la Great Black Music, il rejoint une cohorte étrange qui part du premier compositeur du jazz, qui se disait « originator du jazz », Jelly Roll Morton, Ferdinand La Menthe pour le monde créole de la Nouvelle-Orléans des débuts du 20e siècle, pianiste à la technique rare et qui voulait que les musiciens qu’il réunissait joue « ses notes ». Mingus lui rendra hommage dans « My Jelly Roll Soul » ici reproduit.

Il fallait commencer à rendre grâce à ce génie – oui, il faut employer le terme, il n’est pas usurpé – qui débuta sa carrière du côté de la Côte Ouest à la fin des années 1940 pour la poursuivre à New York. Le titre de cette collection, toujours intéressant par le livret dû aux plumes de Alain Gerber – responsable de cette collection « Quintessence », Frémeaux et associés – qui fait un portrait du bassiste et d’Alain Tercinet qui présente la trajectoire du chef d’orchestre, est étrange par son inversion « New York – Los Angeles », comme si un retour aux sources, un passé recomposé était possible. Mingus commencera à enregistrer avec des groupes de Rhythm and Blues. Il se fait appeler Baron Mingus. Engagé par Lionel Hampton, sa composition « Mingus Fingers » sera disponible sur disque en 1947. Il voudra créer, avec le batteur Max Roach, son propre label Debut, qui fera faillite, pour ensuite faire un tour chez Savoy – label indépendant à ce moment là – et enfin RCA, pour ce « Tijuana Moods » de 1956 qu’il faut écouter en entier, évocation de cette ville frontière qui sonne comme la mémoire de sa jeunesse à Nogalés (Arizona) où il est né un 22 avril 1922.

Il se fait aussi cette même année 1956, le griot d’une histoire du monde de la création à la destruction, « Pithecanthropus Erectus » en 4 parties, d’un exorcisme de ses années de galère, « West Coast Ghosts » et de sa nouvelle vie dans la ville-monde, New York, « Scenes in the City ». Ainsi se clôt le premier CD pour ouvrir la voie à un compositeur qui n’a rien perdu de ses colères mais maîtrise son art. Le CD2 en fait la preuve. L donne envie de tout écouter… Nous n’en aurons jamais fini avec Charles Mingus…

Nicolas Béniès.

« Charles Mingus, New York – Los Angeles, 1947-1960 », Quintessence/Frémeaux et associés, livret de Alain Gerber et Alain Tercinet.