Une bibliothèque qui brûle, une génération quitte la scène.

En 2022, comme souvent, le JazzFest Berlin l’accueillait. Il proposait, une fois encore, de créer de nouveaux ponts entre les cultures, entre les traditions. Aux côtés de son ami, Hamid Drake, batteur et percussionniste, il creusait la liturgie Gnaoua livrée par Majid Bekkas, joueur de Guembre, instrument entre le banjo et la guitare. Il mettait en œuvre un « processus d’improvisation » qui respectait l’esprit de la musique et lui permettait de faire la démonstration de sa capacité à faire siens, tout en n’oubliant pas ses propres racines, des environnements différents. Un hymne à une musique universelle, celle qui donne le bonheur parce qu’elle est capable d’intégrer toutes les dimensions des civilisations existantes, rêvées ou à venir.

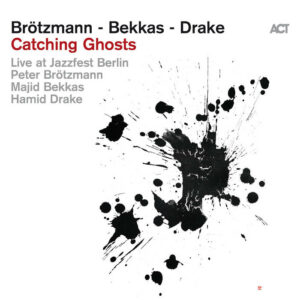

Cet album ACT est désormais considéré comme une sorte de testament. Un testament qui montre la vigueur créative du saxophoniste, clarinettiste – et adepte du Tàrogato, clarinette hongroise revue et corrigée. « Catching Ghosts » sonne comme un message venu du futur. C’est nous qui sommes désormais obligés d’aller à la chasse aux fantômes pour retrouver un créateur qui a marqué son temps avec son groupe « Die Like A Dog », mourir comme un chien, en lien avec les « mémoires » de Charles Mingus « Beneath the underdog » que Jacques B. Hess avait rendu en « Moins qu’un chien ». Largement insuffisant…

Cet album ACT est désormais considéré comme une sorte de testament. Un testament qui montre la vigueur créative du saxophoniste, clarinettiste – et adepte du Tàrogato, clarinette hongroise revue et corrigée. « Catching Ghosts » sonne comme un message venu du futur. C’est nous qui sommes désormais obligés d’aller à la chasse aux fantômes pour retrouver un créateur qui a marqué son temps avec son groupe « Die Like A Dog », mourir comme un chien, en lien avec les « mémoires » de Charles Mingus « Beneath the underdog » que Jacques B. Hess avait rendu en « Moins qu’un chien ». Largement insuffisant…

Il soufflait comme si l’univers en dépendait, comme si le souffle de la vie le possédait. Le sentiment de l’urgence comme on ne dit plus. Pourtant l’urgence est toujours là mais on fait semblant de l’ignorer, de refuser de voir, d’entendre. Pour dénigrer cette musique qui fait du bruit, qui dérange.

Peter Brötzman a quitté cette terre le 22 juin de cette année. Le COVID l’avait touché et, sans doute, affaibli. IL était né à Remscheid, en Allemagne, le 6 mars 1941 et a commencé par des études de peinture. Dans ces années 1960, le monde culturel bouillonne. Créer contre tous les dogmes, contre toutes les règles, contre le monde pour faire surgir d’autres possibles par des rencontres interdisciplinaires, s’ouvrir à toutes les cultures en allant jusqu’aux racines imaginaires c’est le but du mouvement « Fluxus ». Il s’inspire à la fois des théories et pratiques de John Cage – pianiste, compositeur, trublion -, de Marcel Duchamp et de ses Ready Made comme du Dadaïsme – le lettrisme en particulier – Pour faire bouger cette société, en saper les bases pour faire exploser les faux-semblants.

Sans quitter la peinture, les performances du groupe ou plutôt de la communauté – « Fluxus » durera jusqu’au années 1970 -, Peter s’engage dans la musique, en autodidacte. Il sera ébloui – il n’est pas le seul – par Sidney Bechet, soliste intégral d’une liberté qui, aujourd’hui encore, pour qui prend la peine de l’écouter, laisse ahurie tout auditeur sans préjugé.

L’ambiance se nomme « Free-Jazz » par la grâce du provocateur en chef Ornette Coleman. La volonté du mouvement est, comme « Flexus », de faire éclater les structures anciennes pour faire surgir de nouvelles combinaisons en permettant un processus d’interactions, sans centre music al bien déterminé, qui permet à chaque artiste de jouer avec ses propres références en les confrontant aux autres pour aller vers d’autres terrains. Références réelles et imaginaires pour que la musique dépasse tous les clivages anciens et futurs. Un objectif partagé avec Sun Ra, Cecil Taylor, John Coltrane, Albert Ayler et beaucoup d’autres. On pourrait dire que se tient là la définition du Free Jazz contre toutes les routines, toutes les habitudes.

L’album, signé par Peter, « Nippies » est une sorte de manifeste. Les musiciens réunis autour de lui feront partie de cette confrérie de la liberté ? Han Bennink, batteur étrange pouvant faire résonner la scène, le parterre avec ses baguettes, musicien lunaire et inscrit dans la terre, Fred Van Hove, pianiste qui sait transcender toutes ses traditions, Evan Parker, saxophoniste, qui a essayé dans un court ouvrage, « De Motu » (éditions Lenka Lente), de rendre compte de l’improvisation, composition instantanée en évitant les oppositions stériles, et le guitariste britannique Derek Bailey. Ils veulent une musique en train de se faire en se jouant d’eux-mêmes, de leur culture, de leurs apprentissages, de leur technique. La performance, au sens de « Fluxus » comme celui habituel, est un mode de création sans craindre les longueurs, sans craindre la fausse note pour exprimer tous les sentiments du monde.

Assister à un concert de Peter Brötzman, tout autant que ses compagnons de 1969 – il faudrait  ajouter ici Wilhem Breuker – est un moment souvent sublime – pas toujours bien sur, comme disait Groucho Marx « on ne peut pas être génial tous les jours » -, inoubliable. Comme souvent, l’enregistrement, le disque, pourtant indispensable, ne peut totalement rendre compte de la présence scénique.

ajouter ici Wilhem Breuker – est un moment souvent sublime – pas toujours bien sur, comme disait Groucho Marx « on ne peut pas être génial tous les jours » -, inoubliable. Comme souvent, l’enregistrement, le disque, pourtant indispensable, ne peut totalement rendre compte de la présence scénique.

Une cinquantaine d’albums suivra signés par Peter Brötzman. Personne n’oubliera sa silhouette trapue, un peu ours des Carpates, qui savait si bien exprimer notre révolte commune face au fonctionnement de nos sociétés mais aussi appréhender notre aptitude collective aux ouvertures du ciel s’enfonçant dans la terre pour faire surgir des feux d’artifices d’amour.

Nicolas Béniès.