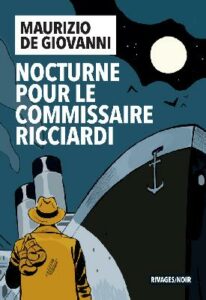

Visions de morts et d’amour

Retrouver le commissaire Ricciardi et Naples qui s’apprête à fêter les 10 ans de la marche sur Rome et l’arrivée au pouvoir du Duce, de Mussolini – le 29 octobre 1922 – est un plaisir presque coupable. Le polar se fait poésie pour conter l’amour qui traverse les océans sous la forme d’un boxeur célèbre et célébré, d’un crime crapuleux au nom d’un amour égaré dans les plis de la folie et du commissaire lui-même incapable de répondre à l’être aimée, secoué par les souvenirs de sa mère et de sa propre maladie, héréditaire comme il se doit.

Retrouver le commissaire Ricciardi et Naples qui s’apprête à fêter les 10 ans de la marche sur Rome et l’arrivée au pouvoir du Duce, de Mussolini – le 29 octobre 1922 – est un plaisir presque coupable. Le polar se fait poésie pour conter l’amour qui traverse les océans sous la forme d’un boxeur célèbre et célébré, d’un crime crapuleux au nom d’un amour égaré dans les plis de la folie et du commissaire lui-même incapable de répondre à l’être aimée, secoué par les souvenirs de sa mère et de sa propre maladie, héréditaire comme il se doit.

L’écriture de Maurizio De Giovanni, bien rendue par la traductrice Odile Rousseau, sait faire entendre la « sérénade sans nom », hymne de tous les protagonistes de ce conte cruel, qui nous frappe entre les deux yeux. Le prologue – qui a déjà servi pour la précédente enquête – permet de situer, presque de définir de manière évanescente l’art, du comment communiquer les émotions profondes. L’art ne se réduit pas à la technique – nécessaire. Il doit contenir le morceau d’humanité, d’éternité qui permettra à la chanson, à la poésie d’atteindre les régions pas assez visitées de notre esprit, de notre cerveau.

Comme pour les précédentes enquêtes, celle-ci mêle les recherches policières, l’angoisse de perdre l’être aimé sans être capable de le retenir, Naples et sa topographie, ses lieux chargés d’histoire, de mémoire, de souvenirs et un commissaire obligé de se montrer pour faire taire la vilaine rumeur de son homosexualité. Le poids du fascisme est présent tout en étant lointain pour la grande ville du Sud, déjà délaissée par Rome et l’Italie du Nord conquérante. On voit aussi se profiler des « dignitaires » nazis et des officiers allemands.

L’amour est le seul fil conducteur de cet opus, « Nocturne pour le commissaire Ricciardi », l’amour impossible et proche, l’amour qui cherche une cible dans le Naples d’octobre 1932 où la pluie règne en maîtresse sans faire de claquette, accentuant le sentiment d’un vide sidéral que rien ne pourrait combler sinon l’inaccessible félicité.

Il reste un mystère. Pourquoi sommes-nous aussi sensible à l’atmosphère de ces romans ? Pourquoi est-il impossible de quitter le commissaire avant la fin ? Pas pour le dénouement qui nous laisse un goût amer mais pour autre chose, peut-être un ailleurs où l’auteur arrive à nous projeter ou l’impalpable réseau qui unit l’auteur et ses lecteurs, lectrices ?

Nicolas Béniès

« Nocturne pour le commissaire Ricciardi », Maurizio de Giovanni, traduit par Odile Rousseau, Rivages/Noir

Connaît-on les Japonais-Américains ?

L’attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941 a déclenché l’entrée en guerre des États-Unis dans le deuxième conflit mondial. La formation de la nation américaine s’achèvera dans le processus de la guerre. Le sentiment national unira tous les émigrés. En 1942, le gouvernement fédéral s’inquiète de la présence de Japonais, migrants de l’après guerre mondiale et de leurs enfants pourtant américains de culture comme de comportements. La décision est prise de les enfermer dans des camps d’internement. Ces familles perdront tous leurs biens et leurs emplois. Ce sera le cas pour la famille de Aki Ito obligée de quitter la Californie pour vivre dans une sorte de prison et débarquée, en 1944, à Chicago pour rejoindre sa sœur, Rose.

L’attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941 a déclenché l’entrée en guerre des États-Unis dans le deuxième conflit mondial. La formation de la nation américaine s’achèvera dans le processus de la guerre. Le sentiment national unira tous les émigrés. En 1942, le gouvernement fédéral s’inquiète de la présence de Japonais, migrants de l’après guerre mondiale et de leurs enfants pourtant américains de culture comme de comportements. La décision est prise de les enfermer dans des camps d’internement. Ces familles perdront tous leurs biens et leurs emplois. Ce sera le cas pour la famille de Aki Ito obligée de quitter la Californie pour vivre dans une sorte de prison et débarquée, en 1944, à Chicago pour rejoindre sa sœur, Rose.

« Ma sœur est morte à Chicago » raconte le mépris du quotidien, l’interdiction de nager avec les « Caucasiennes » même si elle est invitée à l’anniversaire de la fille de la maison. Le rejet et l’invisibilité de ce groupe jusqu’à la déclaration de guerre. Naomi Hirahara, l’auteure de ce polar social, laisse entendre que le départ de la communauté sino-américaine à dû profiter à quelques corrompus.

A Chicago, la famille habitera dans les quartiers périphériques à mauvaise réputation. La mère est obligée de faire des ménages, le père de travailler comme homme à tout faire chez les truands. Un déclassement, une chute libre dans une ville, véritable capitale des États-Unis, où règne toutes les corruptions, tous les trafics.

Aki ne veut pas croire au suicide de sa sœur. Elle enquête. Elle interroge. La police a arrêté ses investigations. Rose a été violée et a subi un avortement. Le roman prend une nouvelle dimension et nous atteint de plein fouet. L’autrice, en racontant, sans doute, les propres pérégrinations de sa famille, dans une Amérique raciste et excluante, mêlent le contexte socio-économique, la description des quartiers de Chicago, les préjugés et la volonté de s’en sortir. John Sturges, cinéaste, dans « Un homme est passé » – avec Spencer Tracy – avait montré la paranoïa des populations qui avait conduit les hommes d’une petite ville à lyncher un japonais totalement Américain.

Naomi Hirahara fait œuvre plus complète à la fois sociologique et psychologique pour nous faire voir ces hommes et femmes qu’il faut rendre invisibles, victimes collatérales de la guerre avec le Japon. Pourtant cette population a été, comme les autres, partie intégrante de la construction des États-Unis. Paradoxalement – et l’autrice le note au simple détour d’une phrase – les Allemands-Américains n’ont pas souffert dans la période de guerre. Un roman nécessaire, une part de la littérature mondiale.

Nicolas Béniès

« Ma sœur est morte à Chicago », Naomi Hirahara, traduit par Pascale Haas, 10/18

Qui trompe qui ?

Marc Dugain – incidemment directeur de la nouvelle collection « Espionnage chez Gallimard – s’est lancé, officiellement, dans le roman d’espionnage. Les personnages mis en scène sont, pour le moins douteux. Un documentariste qui fait aussi l’espion lors de ses tournages, un militaire qui refuse de tirer sur une femme et est, sans doute, responsable, de la mort de ses compagnons lors d’une opération clandestine, en fuite au Maroc, une espionne, psychiatre de son métier, qui évolue entre plusieurs pays d’origine ou pas, incapable d’aimer sans arrière pensée.

Marc Dugain – incidemment directeur de la nouvelle collection « Espionnage chez Gallimard – s’est lancé, officiellement, dans le roman d’espionnage. Les personnages mis en scène sont, pour le moins douteux. Un documentariste qui fait aussi l’espion lors de ses tournages, un militaire qui refuse de tirer sur une femme et est, sans doute, responsable, de la mort de ses compagnons lors d’une opération clandestine, en fuite au Maroc, une espionne, psychiatre de son métier, qui évolue entre plusieurs pays d’origine ou pas, incapable d’aimer sans arrière pensée.

Les enjeux géopolitiques sont quasiment absents sinon dans la raison « officielle » – dit par la jeune femme – du hold-up – plusieurs millions de dollars – empêcher Trump d’accéder de nouveau à la présidence des Etats-Unis, au profit d’un huis-clos théâtral auquel il est difficile de croire même si l’écriture de l’auteur, sa manière de croquer les personnages nous oblige à tourner les pages.

Et si le thème n’était pas l’espionnage, ni la manière dont le documentariste devient un espion intérimaire mais l’amour. L’amour qui suppose de faire confiance, la négation de ces « Paysages trompeurs » – beau titre – et de vivre ensemble sans arrière pensée. Est-ce possible ? Au-delà de l’histoire racontée, c’est l’interrogation essentielle.

Nicolas Béniès

« Paysages trompeurs », Marc Dugain, Espionnage/Gallimard