Copieur ?

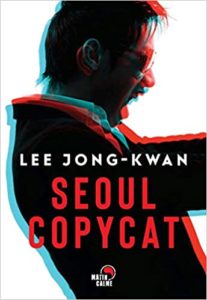

« Séoul Copycat » est un titre explicite. Séoul est le lieu où se déroule la scène,  copycat signifie que le tueur en série copie les crimes commis par d’autres. Ici, le tueur est un policier qui ne supporte pas les crimes impunis faute de preuve et qui assassine de la même façon que l’assassin sorti libre ses victimes. Qui est-il ? C’est la question récurrente que va subir celui que la police nommera Lee Suyin – Suyin signifie prisonnier en coréen -, qui a perdu la mémoire et la vue dans un incendie criminel. Une mécanique bien huilée se constitue dans ce premier roman de Lee Jong-kwan, qui oblige le lecteur à suivre le déroulement de l’interrogatoire. Qui ment le plus ? Han Jisu, profileuse au service de Oh, chef de la police ou l’aveugle qui fait marcher son cerveau pour se comprendre et comprendre la situation ? Par un montage judicieux, il apparaîtra comme le Copycat et fera l’objet d’une réaction populaire violente. Le lecteur l’avait compris avant que l’auteur ne lui dise. Une manière de le satisfaire. Le retournement, logique après coup, le laisse heureux que la solution ne soit pas aussi simple que prévue.

copycat signifie que le tueur en série copie les crimes commis par d’autres. Ici, le tueur est un policier qui ne supporte pas les crimes impunis faute de preuve et qui assassine de la même façon que l’assassin sorti libre ses victimes. Qui est-il ? C’est la question récurrente que va subir celui que la police nommera Lee Suyin – Suyin signifie prisonnier en coréen -, qui a perdu la mémoire et la vue dans un incendie criminel. Une mécanique bien huilée se constitue dans ce premier roman de Lee Jong-kwan, qui oblige le lecteur à suivre le déroulement de l’interrogatoire. Qui ment le plus ? Han Jisu, profileuse au service de Oh, chef de la police ou l’aveugle qui fait marcher son cerveau pour se comprendre et comprendre la situation ? Par un montage judicieux, il apparaîtra comme le Copycat et fera l’objet d’une réaction populaire violente. Le lecteur l’avait compris avant que l’auteur ne lui dise. Une manière de le satisfaire. Le retournement, logique après coup, le laisse heureux que la solution ne soit pas aussi simple que prévue.

Toutes les affaires de meurtres impunis se déploient pour offrir une sorte de panorama des souffrances de notre monde. Séoul apparaît comme la copie de toutes les grandes villes des grands pays. La touche coréenne se trouve plus dans les noms, de famille et de rues, plus que dans l’enquête elle-même.

L’intrigue est solide, le parcours intelligemment balisé et la fin est suffisamment barbare et ironique pour se jeter sans arrière pensée dans ce polar réjouissant.

Nicolas Béniès

« Séoul Copycat », Lee Jong-kwan, traduit par Koo Moduk et Claude Murcia, Matin Calme éditions.

Portrait en forme de dépression de la Corée du Sud

« Le jour du chien noir » est à la fois une description au scalpel d’une société qui n’arrive pas à rompre avec les traces de son passé, qui refuse de reconnaître les différences et de les accepter tout en accentuant les inégalités hommes/femmes. Une société où la dépression – une maladie profonde, annihilante – est considérée comme inexistante. Song Si-woo propose une sorte de panorama des conséquences de cette maladie à qui Churchill avait attribué le nom de « chien noir ». Il arrive, et ce n’est pas commun, à faire passer les explications à la fois médicales, sociales et individuelles – le travailleur culpabilise de ne pouvoir faire son travail – comme la controverse sur las médicaments à travers l’enquête menée séparément par un apprenti avocat et la police.

« Le jour du chien noir » est à la fois une description au scalpel d’une société qui n’arrive pas à rompre avec les traces de son passé, qui refuse de reconnaître les différences et de les accepter tout en accentuant les inégalités hommes/femmes. Une société où la dépression – une maladie profonde, annihilante – est considérée comme inexistante. Song Si-woo propose une sorte de panorama des conséquences de cette maladie à qui Churchill avait attribué le nom de « chien noir ». Il arrive, et ce n’est pas commun, à faire passer les explications à la fois médicales, sociales et individuelles – le travailleur culpabilise de ne pouvoir faire son travail – comme la controverse sur las médicaments à travers l’enquête menée séparément par un apprenti avocat et la police.

Le point de départ, un homme timide tue son voisin. Est-il responsable ? Pour répondre, visite d’un psychiatre qui préconise des antidépresseurs, d’une association luttant contre les prescriptions médicamenteuses. Les suicides inexpliqués viennent grossir les interrogations. La dépression semble concerner une grande partie de la société mais n’est pas considérée par les autorités. Les prédateurs qui profitent de la maladie pour accomplir des meurtres par procuration ne sont pas poursuivis.

Les portraits dressés par l’auteur sont vivants et reflètent l’angoisse des individus, la nécessité de cacher des aspirations sexuelles, sociétales non reconnues par la vulgate politique pour faire rejoindre les pièces du puzzle pour construire un tout qui fait peur. La Corée du Sud n’est pas le seul pays à souffrir du mal des « premiers de cordée », mais elle pousse l’identification sociale très loin si l’on en croit Song Si-woo.

Un roman qui traite de la face cachée de cette société dans la quelle d’autres pays peuvent se retrouver.

Nicolas Béniès

« Le jour du chien noir », Song Si-woo, traduit par Lee Hyonhee et Isabelle Ribadeau Dumas, Matin Calme éditions