Introduction aux cours sur le jazz, Les villes du jazz, NEW YORK

Plus personne n’y croyait. Je restai bloqué en Californie. Par un effort désespéré, Nous avons atterri à New York.

Une introduction générale avec d’abord cette photo signée Francine Béniès qui fait penser à ces tableaux de Mondrian en 1940-42 qui représentent les lumières de New York. le peintre écoutait sans discontinuer du boogie woogie pour faire danser ses couleurs. Elles dansent encore à l’écoutes des pianistes de boogie de ces années là, Albert Ammons, Pete Johnson, Meade « Lux » Lewis, Jimmy Yancey. Même les Big Bands avaient leurs arrangements sur du boogie. Ce balancement spécifique né à Chicago servira, simplifié – certains diront réduit à sa plus simple expression -, au rock du milieu des années 50 et au blues de manière générale. Les blues se souviendront de la période des big bands, leurs riffs se retrouveront dans les compositions des blues après la seconde guerre mondiale.

Une deuxième photo montre la nouvelle New York avec ce gratte ciel qui vient à la place des tours jumelles détruites dans les attentats du 11 septembre 2011. Les New-yorkais qui ne parlent pas tout à fait comme nous disent Nine/Eleven.

La configuration de New York en est totalement bouleversée.

La nouvelle configuration de New York, le gratte ciel qui remplace les « Twins Towers ». Photo tirée du site de l’Express.

À la place des tours jumelles, la One World Trade Center, plus haut gratte-ciel des États-Unis, s’élance à 541 mètres, antenne comprise.

Natan Dvir / Polaris Images

Quelques photos supplémentaires de New York en 2014 (photos de Francine Béniès)

Je vous propose une petite balade dans New York tel que nous l’avons vu en 2014. Pas de commentaire sur les photos. Il vous se laisser entraîner juste par le flot, se pénétrer de la Ville tel qu’elle apparaît, éblouissante, dure, ouverte et fermée, accueillante de toute sa force et rejetant tout ce qui la gêne. Liza Minnelli chante, dans le film chef d’œuvre de Scorcese, « New York, New York », cette chanson qui dit réussir dans cette ville, c’est réussir partout dans le monde et s’éveiller dans cette ville qui ne dort jamais, un hymne à New York.

Je vous propose une petite balade dans New York tel que nous l’avons vu en 2014. Pas de commentaire sur les photos. Il vous se laisser entraîner juste par le flot, se pénétrer de la Ville tel qu’elle apparaît, éblouissante, dure, ouverte et fermée, accueillante de toute sa force et rejetant tout ce qui la gêne. Liza Minnelli chante, dans le film chef d’œuvre de Scorcese, « New York, New York », cette chanson qui dit réussir dans cette ville, c’est réussir partout dans le monde et s’éveiller dans cette ville qui ne dort jamais, un hymne à New York.

Le film traite en particulier de la différence entre le chef d’oeuvre qui ouvre de nouvelles perspectives et son double négatif, l’arrangement de variété qui transforme presque imperceptiblement la composition de jazz en une chanson « marchandisée ». A la fin de ce grand film, Liza glisse à De Niro – qui interprète le jeune saxo ténor fougueux que fut Georgie Auld en ces années d’après guerre alors que Auld incarne le chef d’orchestre qu’il ne fut pas mais c’est lui qui joue du ténor – « j’ai fait un petit arrangement de ta composition pour la rendre vendable ». Ce ne sont les termes qu’elle emploie mais c’est bien de ça dont il s’agit. Reprendre la composition telle qu’elle avait été écrite n’était pas possible, le résultat était couru d’avance : l’échec public. Or, pour vivre, il faut vendre. Le jazz refuse la marchandisation tout en se laissant emprisonner dans l’enregistrement. Il ne gère pas toujours bien cette contradiction. Le film est tout entier parcouru par cette tension. Même l’histoire d’amour entre le saxophoniste et la chanteuse peut être vue comme l’alliance entre le jazz et la variété, alliance forcément conflictuelle. Il est une des scènes du film qui le montre bien. Dans un club, elle veut monter sur la scène pour chanter cet air qui donnera la chanson de fin, le saxo la refuse et part dans une improvisation rapide…

Le film traite en particulier de la différence entre le chef d’oeuvre qui ouvre de nouvelles perspectives et son double négatif, l’arrangement de variété qui transforme presque imperceptiblement la composition de jazz en une chanson « marchandisée ». A la fin de ce grand film, Liza glisse à De Niro – qui interprète le jeune saxo ténor fougueux que fut Georgie Auld en ces années d’après guerre alors que Auld incarne le chef d’orchestre qu’il ne fut pas mais c’est lui qui joue du ténor – « j’ai fait un petit arrangement de ta composition pour la rendre vendable ». Ce ne sont les termes qu’elle emploie mais c’est bien de ça dont il s’agit. Reprendre la composition telle qu’elle avait été écrite n’était pas possible, le résultat était couru d’avance : l’échec public. Or, pour vivre, il faut vendre. Le jazz refuse la marchandisation tout en se laissant emprisonner dans l’enregistrement. Il ne gère pas toujours bien cette contradiction. Le film est tout entier parcouru par cette tension. Même l’histoire d’amour entre le saxophoniste et la chanteuse peut être vue comme l’alliance entre le jazz et la variété, alliance forcément conflictuelle. Il est une des scènes du film qui le montre bien. Dans un club, elle veut monter sur la scène pour chanter cet air qui donnera la chanson de fin, le saxo la refuse et part dans une improvisation rapide…

Scorcese filme New York en faisant attention à ne pas laisser filtrer un quelconque épanchement, pathos qui montrerait son amour profond de la ville. Il la laisse vivre, sangloter, rire… pour la montrer dans tout ses états, dans toutes ses physionomies, ses attitudes souvent glaciales. Il faut faire sa place à New York et c’est difficile. Elle broie la chair fraîche trop naïve et les roitelets qui se croient arrivés parce qu »ils sont débarqué dans la ville-monde. Beaucoup ont vu leurs ailes disparaître. Le monstre New York est aussi présent que la folie, la danse, la fraternité.

Scorcese filme New York en faisant attention à ne pas laisser filtrer un quelconque épanchement, pathos qui montrerait son amour profond de la ville. Il la laisse vivre, sangloter, rire… pour la montrer dans tout ses états, dans toutes ses physionomies, ses attitudes souvent glaciales. Il faut faire sa place à New York et c’est difficile. Elle broie la chair fraîche trop naïve et les roitelets qui se croient arrivés parce qu »ils sont débarqué dans la ville-monde. Beaucoup ont vu leurs ailes disparaître. Le monstre New York est aussi présent que la folie, la danse, la fraternité.

Les quartiers de New York, dans le film comme dans la réalité, étaient typés. Chinois, Italiens, Irlandais, Juifs ne cohabitaient pas. Chaque quartier – George Gershwin le raconte pour expliquer l’étendue de ses connaissances des différents types de musique, de cultures – développait une culture spécifique qui participait, de la culture commune. Le « melting pot », un terme qui vient du théâtre yiddish, au départ à la signification péjorative pour représenter l’incapacité du pays tout entier à forger une nation. Comme souvent, le terme contiendra une nouvelle signification, positive, celle justement de la diversité comme on dit aujourd’hui, d’une nation capable de mélanger des apports divers.

Les quartiers de New York, dans le film comme dans la réalité, étaient typés. Chinois, Italiens, Irlandais, Juifs ne cohabitaient pas. Chaque quartier – George Gershwin le raconte pour expliquer l’étendue de ses connaissances des différents types de musique, de cultures – développait une culture spécifique qui participait, de la culture commune. Le « melting pot », un terme qui vient du théâtre yiddish, au départ à la signification péjorative pour représenter l’incapacité du pays tout entier à forger une nation. Comme souvent, le terme contiendra une nouvelle signification, positive, celle justement de la diversité comme on dit aujourd’hui, d’une nation capable de mélanger des apports divers.

Comme, semble-t-il, la dernière – et première fois – le son n’était pas à la hauteur, je vous propose de reprendre quelques thèmes mal entendus. J’avais commencé par Gainsbourg qui chantait « New York USA » : « J »ai jamais rien vu d’aussi haut » – il n’est pas allé à Chicago…, ici je reprends un thème de Nougaro, « Stances à New York » :

Comme, semble-t-il, la dernière – et première fois – le son n’était pas à la hauteur, je vous propose de reprendre quelques thèmes mal entendus. J’avais commencé par Gainsbourg qui chantait « New York USA » : « J »ai jamais rien vu d’aussi haut » – il n’est pas allé à Chicago…, ici je reprends un thème de Nougaro, « Stances à New York » :

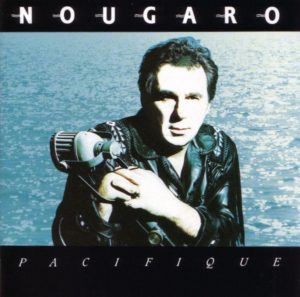

Il fallait bien vous rappeler la pochette de ce disque qui marquait le retour de Claude Nougaro sur le marché au grand dam de son ancienne maison d’édition. Un retour jazz et pas jazz comme souvent. La notoriété est faite d’emprunts divers. Lorsque le jazz est ignoré, il est possible de croire que c’est Nougaro qui a donne l’idée au Dave Brubeck quartet de reprendre le « Blue Rondo A La Turk » – A bout de souffle chez Nougaro – et non l’inverse tout comme « Le jazz et la java » est aussi empruntée au Dave Brubeck quartet – « Three to get Ready ».

Il fallait bien vous rappeler la pochette de ce disque qui marquait le retour de Claude Nougaro sur le marché au grand dam de son ancienne maison d’édition. Un retour jazz et pas jazz comme souvent. La notoriété est faite d’emprunts divers. Lorsque le jazz est ignoré, il est possible de croire que c’est Nougaro qui a donne l’idée au Dave Brubeck quartet de reprendre le « Blue Rondo A La Turk » – A bout de souffle chez Nougaro – et non l’inverse tout comme « Le jazz et la java » est aussi empruntée au Dave Brubeck quartet – « Three to get Ready ».

Je vous avais fait écouter les Impressions de New York des frères Kühn – Rolf clarinettiste et Joachim, pianiste – à leur arrivée en 1967, un disque Impulse (je ne possède que le 33 tours d’où le grattage). Le vertige à l’arrivée est partagé. En compagnie de Jimmy Garrison, contrebassiste qui participât au quartet de Coltrane et d’Aldo Romano à la batterie aussi étourdi que les frères Kühn. Heureusement le bassiste est un rock sur lequel les trois européens s’appuient. Ci contre la reproduction de la pochette. Partie 1 de ces impressions : « Arrival, The Saddest Day »

Je vous avais fait écouter les Impressions de New York des frères Kühn – Rolf clarinettiste et Joachim, pianiste – à leur arrivée en 1967, un disque Impulse (je ne possède que le 33 tours d’où le grattage). Le vertige à l’arrivée est partagé. En compagnie de Jimmy Garrison, contrebassiste qui participât au quartet de Coltrane et d’Aldo Romano à la batterie aussi étourdi que les frères Kühn. Heureusement le bassiste est un rock sur lequel les trois européens s’appuient. Ci contre la reproduction de la pochette. Partie 1 de ces impressions : « Arrival, The Saddest Day »

Chris Connor chante « New York My Home » :

George Russell compositeur, en 1959 consacre un album (Decca) à New York avait comme récitant Jon Hendricks : « Big City Blues »

Au 28 novembre pour la suite

Nicolas